Wilhelm Tell, ein Freiheitskämpfer und Schweizerischer Nationalheld, prägt seit Jahrhunderten die Schweizer Legende. Seine Geschichte spielt im 14. Jahrhundert während der Unabhängigkeitskämpfe gegen Österreich. Friedrich Schillers Drama von 1804 verlieh Tell seine bleibende Berühmtheit.

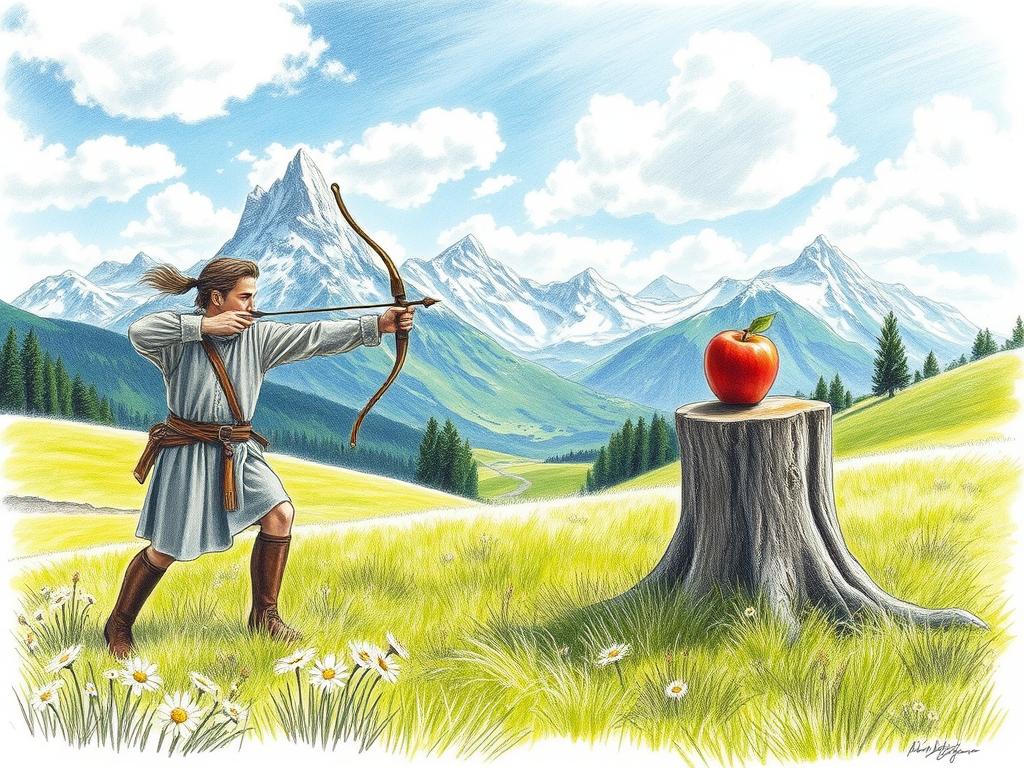

Die Erzählung dreht sich um Tells Konflikt mit dem tyrannischen Landvogt Geßler. Der dramatische Höhepunkt ist der berühmte Apfelschuss, bei dem Tell gezwungen wird, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Dieser Akt des Mutes führt schließlich zur Tötung Geßlers und symbolisiert den Widerstand gegen Unterdrückung.

Tells Geschichte inspiriert bis heute. Sie spiegelt sich in Kunst, Literatur und Musik wider. In der Zentralschweiz, wo die Legende ihren Ursprung hat, können Besucher auf einer 12,7 km langen Wanderung die Schauplätze der Erzählung erkunden. Diese Tour dauert etwa 4:15 Stunden und bietet einen Aufstieg von 327 Höhenmetern.

Die Legende von Wilhelm Tell

Die Geschichte von Wilhelm Tell ist ein zentraler Bestandteil der Schweizerischen Mythologie. Sie entstand im 15. Jahrhundert und wurde zum Symbol für den Freiheitskampf der Schweizer gegen fremde Herrschaft.

Ursprung der Erzählung

Die Legende spielt im frühen 14. Jahrhundert. Sie erzählt von Tell, einem geschickten Armbrustschützen aus Uri, der sich gegen den tyrannischen Landvogt Gessler auflehnt. Tells Handlungen lösen einen Aufstand aus, der zur Gründung der Schweizer Eidgenossenschaft führt.

Der Apfel-Schuss

Das Herzstück der Legende ist der berühmte Apfelschuss. Gessler zwingt Tell, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Tell trifft den Apfel, gesteht aber, einen zweiten Pfeil für Gessler vorbereitet zu haben, falls er seinen Sohn getroffen hätte. Der Apfelschuss wird zum Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung.

Symbolik und Interpretation

Wilhelm Tell verkörpert Werte wie Mut, Freiheitsliebe und Widerstand gegen Tyrannei. Seine Geschichte inspiriert bis heute. Obwohl historisch umstritten, bleibt Tell eine wichtige Figur in der Schweizer Kultur. Die Legende spiegelt den Kampf für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wider, der die Schweizer Geschichte prägte.

- Symbol für Schweizer Unabhängigkeit

- Verkörperung von Freiheit und Mut

- Inspiration für Literatur und Kunst

Historischer Kontext der Tell-Sage

Die Tell-Sage spielt im frühen 14. Jahrhundert, einer Zeit politischer Unruhen in der Schweiz. Die Eidgenossenschaft formte sich als Widerstand gegen die habsburgische Herrschaft. In diesem Umfeld entstand die Legende von Wilhelm Tell, die bis heute das Schweizer Nationalbewusstsein prägt.

Die Schweiz im 14. Jahrhundert

Um 1307, dem Jahr der Tell-Geschichte, befand sich die Schweiz im Umbruch. Die Waldstätte Uri, Schwyz und Unterwalden schlossen sich zusammen, um ihre Freiheit zu verteidigen. Der Rütlischwur, ein geheimer Bund dieser Kantone, markierte den Beginn des Widerstands gegen die Habsburger.

Politische Unruhen und Freiheitskampf

Die politischen Spannungen dieser Zeit bildeten den Nährboden für die Entstehung der Tell-Legende. Tell wurde zum Symbol des Freiheitskampfes und zählt heute zu den Schweizerischen Nationalhelden. Sein mutiger Widerstand gegen die Tyrannei inspirierte den bewaffneten Aufstand, der 1315 mit dem Sieg bei Morgarten die Eidgenossenschaft als unabhängige Macht etablierte.

- Die erste schriftliche Erwähnung Tells findet sich um 1470 im Weißen Buch von Sarnen.

- 1507 erschien die Geschichte erstmals gedruckt in der Chronik von Petermann Etterlin.

- Im 16. Jahrhundert erlebte die Tell-Sage eine starke Verbreitung durch Tellspiele und den Bau von Gedenkstätten.

Die Legende von Wilhelm Tell verkörpert den Schweizer Freiheitsgedanken und bleibt ein wichtiger Teil der nationalen Identität. Auch wenn historische Beweise fehlen, inspiriert Tells Geschichte bis heute den Unabhängigkeitsgeist der Schweizer.

Die Figur des Wilhelm Tell in der Literatur

Wilhelm Tell, der schweizerische Freiheitskämpfer, hat in der Literatur einen festen Platz gefunden. Seine Geschichte inspirierte zahlreiche Autoren und Dramatiker über die Jahrhunderte hinweg.

Erstmalige Erwähnung

Die erste schriftliche Erwähnung von Wilhelm Tell findet sich im Weißen Buch von Sarnen aus dem 15. Jahrhundert. Dieses Dokument legte den Grundstein für die literarische Tradition um den Schweizer Helden.

Bedeutende Bearbeitungen und Adaptionen

Friedrich Schillers Schiller-Drama „Wilhelm Tell“ von 1804 prägte maßgeblich das moderne Bild der Figur. Das Stück wurde am 17. März 1804 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt und entwickelte sich schnell zum Klassiker der deutschen Literatur.

- Die Sage von Wilhelm Tell mit dem berühmten Apfelschuss

- Die Befreiung der Schweiz von österreichischer Herrschaft

- Eine Liebesgeschichte zwischen Berta von Bruneck und Ulrich von Rudenz

Das Drama enthält eine Vielzahl von Charakteren aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und spiegelt die politischen Spannungen der damaligen Zeit wider. Es endet mit der Befreiung der Schweizer und einer Versöhnung zwischen den Figuren.

Die Tellspiele in Altdorf, die alle vier Jahre stattfinden, sind eine bedeutende theatralische Umsetzung der Geschichte. Sie tragen dazu bei, die Legende von Wilhelm Tell lebendig zu halten und für neue Generationen zugänglich zu machen.

Wilhelm Tell in der Kunst

Wilhelm Tell, eine zentrale Figur der schweizerischen Mythologie, inspiriert Künstler seit Jahrhunderten. Seine Geschichte fand Eingang in verschiedene Kunstformen und prägt bis heute das kulturelle Erbe der Schweiz.

Malerei und Bildhauerei

Zahlreiche Maler und Bildhauer haben sich dem Tell-Motiv gewidmet. Lovis Corinth schuf eine Mappe mit zwölf farbigen Lithographien, die in 200 signierten Exemplaren erschien. Ferdinand Hodler und Hans Erni zählen zu den bekannten Künstlern, die Tell darstellten. Ein bedeutendes Denkmal von Richard Kissling wurde 1895 in Altdorf eingeweiht.

Musik und Theater

Die Tellspiele in Altdorf sind eine wichtige theatralische Tradition. Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“ von 1804 verhalf der Figur zu weltweitem Ruhm. Die Geschichte fand auch Eingang in Opern und Volkslieder. Diese künstlerischen Darstellungen tragen zur Verbreitung und Festigung des Tell-Mythos bei.

- Erste schriftliche Erwähnung: 1472 im „Weissen Buch von Sarnen“

- Verbreitung durch Schweizer Chronisten wie Melchior Russ und Aegidius Tschudi

- Salvador Dalí schuf 1930 ein Werk namens „Guillaume Tell“

Die vielfältigen künstlerischen Interpretationen der Tell-Sage spiegeln ihre Bedeutung für die schweizerische Identität wider. Sie zeigen, wie Kunst und Mythologie ineinandergreifen und ein nationales Symbol formen.

Die Rezeption von Wilhelm Tell in der Gesellschaft

Wilhelm Tell zählt zu den bekanntesten Schweizerischen Nationalhelden. Seine Geschichte prägt das Schweizer Selbstverständnis seit Jahrhunderten. Die Erzählung des mutigen Freiheitskämpfers findet sich in vielen Bereichen der Gesellschaft wieder.

Darstellung in Schulbüchern

In Schweizer Schulbüchern nimmt Wilhelm Tell eine wichtige Rolle ein. Schüler lernen die Geschichte des Armbrustschützen als Symbol für Freiheit und Widerstand gegen Unterdrückung kennen. Die Darstellung des Freiheitskämpfers dient oft als Ausgangspunkt für Diskussionen über Werte wie Mut und Gerechtigkeit.

Einfluss auf das Schweizer Nationalbewusstsein

Wilhelm Tell hat einen starken Einfluss auf die Schweizer Identität. Seine Geschichte wird oft herangezogen, um nationale Werte zu vermitteln. Interessant ist der Wandel in der Rezeption: Während des Dritten Reichs wurde das Stück stark instrumentalisiert und 1941 sogar verboten. Heute steht Tell für Unabhängigkeit und Freiheitsliebe der Schweizer.

Die Figur des Wilhelm Tell bleibt ein wichtiger Teil des Schweizer Nationalbewusstseins. Sie verkörpert den Widerstandsgeist und die Freiheitsliebe, die viele Schweizer als Teil ihrer nationalen Identität betrachten. Trotz historischer Zweifel an seiner Existenz, bleibt Tell ein Symbol für Mut und Selbstbestimmung.

Mythos vs. Realität: Was ist über Wilhelm Tell bekannt?

Die Schweizer Legende von Wilhelm Tell fasziniert seit Jahrhunderten. Doch wie viel Wahrheit steckt in dieser Geschichte?

Historische Beweise

Trotz intensiver Forschung gibt es keine handfesten Beweise für die Existenz Wilhelm Tells. Die frühesten schriftlichen Erwähnungen stammen aus dem 15. Jahrhundert, etwa 180 Jahre nach den angeblichen Ereignissen. Das „Weiße Buch von Sarnen“ aus dem Jahr 1470 enthält die erste detaillierte Schilderung der Tell-Sage.

Mythologische Elemente der Geschichte

Die Tell-Sage weist Parallelen zu anderen europäischen Legenden auf. Der berühmte Apfelschuss findet sich in ähnlicher Form in nordischen Erzählungen. Diese Übereinstimmungen deuten auf den mythologischen Charakter der Geschichte hin.

Obwohl historisch nicht belegt, hat die Tell-Sage eine tiefe kulturelle und politische Bedeutung für die Schweiz. Als Teil der schweizerischen Mythologie symbolisiert sie universelle Themen wie Freiheit und Gerechtigkeit. Die Legende wurde im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Element des Schweizer Nationalbewusstseins.

- Erste schriftliche Erwähnung: 15. Jahrhundert

- Älteste Quelle: „Weißes Buch von Sarnen“ (1470)

- Symbolik: Freiheit und Widerstand gegen Tyrannei

Die Wilhelm Tell-Geschichte bleibt ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Mythen und Legenden die Identität einer Nation prägen können, selbst wenn ihre historische Authentizität umstritten ist.

Die moderne Bedeutung von Wilhelm Tell

Wilhelm Tell, einer der bekanntesten Schweizerischen Nationalhelden, bleibt bis heute ein fester Bestandteil der Schweizer Kultur. Seine Geschichte fasziniert und inspiriert Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus. Als Symbol für Freiheit und Widerstand gegen Unterdrückung hat Tell seinen Platz in der modernen Gesellschaft gefunden.

Einfluss auf die Popkultur

In der Popkultur taucht Wilhelm Tell in verschiedenen Medien auf. Von Literatur bis zu Filmen wird seine Geschichte immer wieder neu interpretiert. Ein Beispiel dafür ist der 2022 erschienene Roman „Tell“ von Joachim B. Schmidt, veröffentlicht vom Diogenes Verlag (ISBN: 978-3-257-07200-6). Dieses Werk präsentiert Tells Erzählung als eine Art Zeugenaussage und beleuchtet die harte Lebensrealität der Bergbauern in den Urnerbergen.

Gegenwart der Erzählung in der Schweiz

In der Schweiz gibt es zahlreiche Orte und Denkmäler, die an den Freiheitskämpfer erinnern. Die Tellsplatte am Vierwaldstättersee ist nur eines von vielen Beispielen. Die Geschichte wird weiterhin diskutiert und interpretiert, wobei ihre Bedeutung für nationale Identität und Freiheitsideale im Vordergrund steht. Schulen nutzen Tells Geschichte, um Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Widerstand gegen Tyrannei zu vermitteln.

Obwohl die historische Existenz Tells umstritten bleibt, hat seine Legende nichts an Kraft verloren. Sie dient als Inspiration für Menschen, die für ihre Rechte und Freiheiten einstehen. So bleibt Wilhelm Tell ein zeitloses Symbol für den Kampf gegen Unterdrückung und für die Ideale der Freiheit.